/ 王偉雄

我不是張愛玲迷,她的小說,短篇中篇長篇我都看過一些,但不多,最喜歡的是《秧歌》。我較能欣賞的是張愛玲的散文,讀出了一股獨特韻味,感到她心思細密,幽默得溫婉,主觀而不霸道;她觀察力強,能見人生世事中被一般人忽略的小處,卻又不流於瑣碎或小家子氣,文章因而有趣味和耐讀。

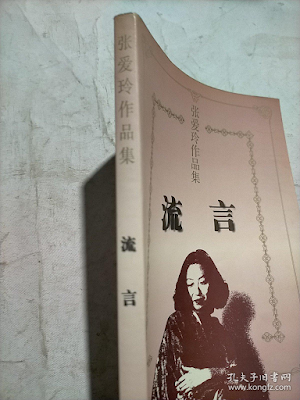

我書房裏只有一本張愛玲散文集,就是《流言》,硬皮精裝,2008年購於北京,應該是在王府井書店吧;那次買了不少書,珍貴的行李箱空間留了5″ x 8.5″ x 0.5″給張愛玲,因為實在很喜歡這本書。書買回家後並不是一口氣看完,而是偶爾看一兩篇;張愛玲的散文宜於這樣閱讀,每次看那麼一點點,像吃精緻的下午茶甜品,不必多吃,而應細味,才得閒適之趣。看過的,隔一段時間可以重讀,再一次感受字裏行間的風韻。

我不是張愛玲迷,她的小說,短篇中篇長篇我都看過一些,但不多,最喜歡的是《秧歌》。我較能欣賞的是張愛玲的散文,讀出了一股獨特韻味,感到她心思細密,幽默得溫婉,主觀而不霸道;她觀察力強,能見人生世事中被一般人忽略的小處,卻又不流於瑣碎或小家子氣,文章因而有趣味和耐讀。

我書房裏只有一本張愛玲散文集,就是《流言》,硬皮精裝,2008年購於北京,應該是在王府井書店吧;那次買了不少書,珍貴的行李箱空間留了5″ x 8.5″ x 0.5″給張愛玲,因為實在很喜歡這本書。書買回家後並不是一口氣看完,而是偶爾看一兩篇;張愛玲的散文宜於這樣閱讀,每次看那麼一點點,像吃精緻的下午茶甜品,不必多吃,而應細味,才得閒適之趣。看過的,隔一段時間可以重讀,再一次感受字裏行間的風韻。

早兩天重看了那篇我特別喜歡的〈必也正名乎〉。第一段只有三句,我每次讀到都感同身受:「我自己有一個惡俗不堪的名字,明知其俗而不打算換一個,可是我對於人名實在是非常感到興趣的。」對於自己的名字,我也曾經在文章裏訴苦:

除了外貌,一個人的名字也能影響別人的印象,名字特別的,較容易令人覺得出眾。我那一輩的人,父母大多沒怎麼受過教育,為子女取名,只好從耳熟能詳的名字中選擇,或參考別人的名字,做些簡單的分拆重組,於是有大量的「志強」、「偉明」、「國雄」、「家輝」、「美娟」、「愛珍」、「綺玲」、「麗萍」出生,而我則成為成千上萬的「偉雄」之一。大概是由於自己的名字過於普通和俗氣,每見到好名字,無論是在現實世界還是在小說或電影裏,我都油然生出欣賞之情,也許還帶兩分羨慕。(見拙著《沉思武俠立斜陽》)

對自己那惡俗不堪的名字,雖然我從沒打算正式換一個,拿新的身份證,但當年還是文藝青年時,投稿必用筆名。記得第一篇詩作是在《詩風》發表,筆名「任風」,出自李商隱詩句「何處西南任好風」。然而,這個筆名故作瀟灑的用心實在太明顯,很快連我自己也受不了,於是改用「王煥之」,取「不斷煥然一新」之意(與唐代詩人王之渙完全無關),沿用至今,所有詩作都用這個筆名發表。

跟張愛玲一樣,「我對於人名實在是非常感到興趣的」,見到好名字便在心裏讚嘆一番。可是,在相識的人裏,名字足以令我讚嘆的少之又少,這大概是年齡和家庭背景相近之故。友朋中我最喜歡的名字是一位大學師姐的,「林守柔」,好看又有深意,出自《道德經》第五十二章:「見小曰明,守柔曰強。」每次見到或想起她這個好名字,我都有領受哲理之感。

名字,不是特別的就好。內子曾在香港教書,她任教的學校有兩個學生的姓名非常特別,是兩兄弟,一名「柯蒼眼」,一名「柯來派」;內子告訴我時,我以為她開玩笑,因為這兩個姓名特別得太容易令人浮想聯翩了。有些名字看來沒甚麼特別,但由於諧音,難免引人發噱;例如我的一個中學同學姓名是「吳錦庭」,還有一個大學同學姓名是「毛慧嫻」,可說是很「登對」。總之,姓「吳」、「毛」、「莫」、「魏」、「徐」的父母,替孩子取名時都要當心。(以上的例子,要說粵語或聽得懂粵語的,才看出趣味來。)

除非不甘平凡或自命不凡,名字普通也不會覺得是甚麼值得遺憾的事;不過,如果不只是普通,而是以自己的標準來說屬於惡俗,那麼,有點耿耿於懷亦在情理之內。對於有個「惡俗不堪的名字」,張愛玲雖然在文章的開頭說「明知其俗而不打算換一個」,好像是很看得開;可是,在文章的後半,她卻抱怨起來:「現在我開始感到我應當對我的名字發生不滿了。為甚麼不另挑兩個美麗而深沉的字眼,即使本身不能借得它的一點美與深沉,至少投起稿來不至於給讀者一個惡劣的最初印象?」要等到文章的結尾,讀者才恍然大悟,明白她為甚麼說應該對名字不滿,卻又「明知其俗而不打算換一個」。原來「愛玲」這個名字是她母親由於需要而匆忙替她起的,用她的英文名字「Eileen」「胡亂譯兩個字」。文章這樣收結:「她一直打算替我改而沒有改,到現在,我卻不願意改了。」

首段像是隨意說出,其實是呼應那動人的結尾,而中間有一個做襯托的轉折;三個部份都寫得那麼自然,高明之至。

https://hk.appledaily.com/columnist/20210403/UE4JQBL67RDB5LYE7FWFIFHB2U/?fbclid=IwAR3RBxoOuvC6MKRRXr0F7ODNGfOWs3Ooc6aKvrCysBcGGuzD0WXUHFfMusE

No comments:

Post a Comment